青石关,位于莱芜区和庄镇青石关村,是齐长城著名的关隘,历来为兵家必争之地,被称为“齐鲁第一关”。中华民国《续修莱芜县志·舆地志·疆域》载:“青石关,在县东北九十里。关北石径陡绝,两旁壁立千仞。一人荷戈,万人趑趄,号为天险。”

瓮门高处置雄阁

青石关是扼守齐鲁交通要道的咽喉,是古齐都临淄的南大门。它借助险要的地势,依关而建。关北的峡谷之间有一条通往青石关关口的小路,两侧山峰苍翠,壁如刀削,越往上走,道路越窄,仰头仅见一线天,感觉如入瓮口,因此古称“瓮口道”。

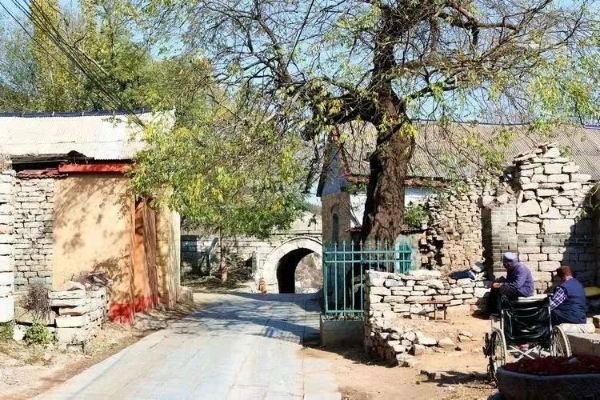

谷口之南制高点上的青石关,是千里齐长城上唯一的关城,内可屯兵,外可御敌。关城原来建有东南西北四个城门。东关门遗址已无存。南关门距北关门100米,仅存石基,从宽大关门枕石上约8厘米深的车辙痕,足见当年车水马龙之繁荣景象。南关门洞上原建有炮台。门楼与炮台早已毁于战火,现仅存“青石关”阴刻匾额,镶嵌于门址东侧的民房山墙上。在南门外东侧一户倒塌的民房院内,门内尚存“奕世流芳”石碑,石碑卧于地上,碑身完整,碑文清晰,为清代嘉庆二十四年(1819年)立,记述铺筑南北通衢青石关石路面的功德。西关门已毁,4米高的关台上已建成民宅。

北关门保存较为完整。北门洞的洞顶上原来建有玄帝阁,阁已不存,柱石尚在。南洞口外东侧立有明朝万历年间(1573—1620年)所立《重修玄帝庙记》石碑。关北的坡道上有20多道石坝,宽处10余米,窄处仅2米多。沟底石坡道中间辙痕深达15厘米左右。

青石关东为炮台顶,海拔632米,炮台顶有三座相连的山峰,2017年前尚有许多营房遗址,现只在杂草丛中约略显现出原来的痕迹。青石关以西为梯子山,自此进入淄博市境内,经樵岭前村桃花峪至望鲁山北侧高地。

清咸丰八年(1858年),莱芜进士张梅亭的《忆故乡山水》十三首诗中,有一首题为《青石关》的诗这样写道:

瓮门高处置雄阁,屹立千峰插碧烟。谁信蚕丛蜀道险,天梯石栈上青天。

“蜀道之难,难于上青天!”面对蜀道,李白曾发出这样的感叹,而青石关瓮口道,比那“难于上青天”的蜀道还要难啊!

折戟沉沙,硝烟散尽,地处莱芜(古属鲁)与淄博(古属齐)之间的青石关,便成了南北商贸往来的必经之路。淄博为陶瓷之都,这些陶器瓷器千百年来源源不断地通过这里运往莱芜、泰安等地,因此,过去有人还称这条路为“陶瓷之路”。

因关路狭窄,过去只能通行一辆木轮车,一旦堵塞,两三天不能通行。据当地老人言,当年南来北往的小推车排成长队,若是“闹了关沟”,小推车填满谷底,挤挤撞撞,纷纷攘攘,一等就是好几天。

出青石关北门洞口向南,有一条石板路,石板路东西各生长着一棵国槐。靠近青石关洞口的那一棵,树干用四五个铁箍固定,稍远的另一棵树桩已经枯空。这两棵国槐虽饱经沧桑,但每年春天到来,它们依然枝繁叶茂。

蒲松龄过青石关清康熙九年(1670年)中秋节这天,青石关下传来了一阵细碎的马蹄声。马背上坐着一个三十岁左右的读书人。此人号柳泉居士,名字叫蒲松龄。

蒲松龄是淄川蒲家庄人,十九岁时以县府道三个第一考中秀才,以后却连续两次乡试不第,困于场屋,仕途蹭蹬。因“家贫不足自给”,而立之年的他经外甥赵金人从中撮合,去给在江苏宝应(今江苏扬州)做知县的同邑友人孙蕙帮办文牍。

蒲松龄告别妻儿老母,骑着马儿走出蒲家庄,向西南走了差不多三个时辰,便走进了淄博与莱芜搭界的群山之中。沿着一条羊肠小道,蒲松龄走上了那条被当地人称为“瓮口道”的小路,来到了青石关。 站在关口,蒲松龄回望来路,触景生情,不觉随口吟道:身在瓮盎中,仰看飞鸟度。南山北山云,千株万株树。但见山中人,不见山中路。樵者指以柯,扪萝自兹去。勾曲上层霄,马蹄无稳步。忽然闻犬吠,烟火数家聚。挽辔眺来处,茫茫积翠雾。

吟罢,蒲松龄便走下关来,骑上马儿向南走去。他迎着飒飒秋风,穿行在群山之中,马蹄儿在青石板上发出的细碎的嘚嘚声,在山谷中回荡。

这首题为《青石关》的诗,极力写出了青石关关隘的险要。

数年之后,青石关下又传来了一阵阵细碎的马蹄声,一个踽踽独行的落魄文人正从关下走来。那人正是“料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱诗”(王士祯《题聊斋志异》)的柳泉居士蒲松龄。这次,他要穿越青石关来莱芜搜集奇闻轶事。一生无数次来往青石关的蒲松龄,虽生不能封万户侯,但却在文学上矗立起一座高峰。

文人歌咏青石关

除了蒲松龄,淄博文人亦多有歌咏青石关的诗歌。

赵执信(1662—1744年),字伸符,号秋谷,晚号饴山老人、知如老人。淄博市博山区人,清代著名诗人、诗论家、书法家。

赵执信写有多首关于莱芜的诗,其中有一首《河庄戏题》写到了青石关。诗题中的“河庄”,即今天莱芜区的和庄。诗中写道:“欲知太行摧车道,扶羊岭头雪初晓。欲知蜀栈天梯路,青石关前冬已暮。深山犯难谁相从,吴儿使马如扰龙。不如倚舵听歌好,淄水尘沙愁杀侬。”也是把青石关之险比作了李白笔下的蜀道。

张元,生于清康熙十一年(1672年),淄川县贾村人。张元自幼笃志好学,手不释卷,博闻强记,力学过人,雍正四年(1726年)中举人。张元曾多次游览青石关并写有多首青石关的诗。有一次在游览了青石关以后,感叹关隘的奇险,写下了一首题为《过青石关》的诗:石磴梯云动客魂,凭高真可一丸论。遥连泰岱盘坤轴,横锁青齐到海门。烽燧何年严斥堠,人家今日似荒村。踯蹰欲问前朝事,风急空山暮雨昏。

孙宝侗,山东益都颜神镇(今淄博市博山区)人,清初大学士孙廷铨之子。他有一首《瓮口道歌》,其中写道:“瓮口道口溪谷黑,青石关下万石塞。马踏石棱盘空行,俯身北下愁倾侧。前山回合路欲无,夹岸高峰向人逼。有时叠嶂如连城,白日蔽亏生暝色。”

与蒲松龄差不多同时的清初杰出诗人、文学家,淄博桓台人王士祯,写下《瓮口峡》一诗:“岱宗趋肃然,阴齐阳则鲁。中有夹谷台,连峰作门户。石壁造天关,萧萧绿萝雨。”

莱芜文人亦多有歌咏。

程云,莱芜程故事村人,清顺治六年(1649年)进士,曾任湖北孝感县令。有一年他去济南考试,专门绕道青石关游览,写下了一首《由青石关赴试济南》的诗,此诗载程云《松壶集》:烽烟连历下,间道出岩关。行李囊中涩,蹇驴旅次艰。回风多入壑,纤雪未藏山。我亦携弓矢,偕行队伍间。

关口那呼呼的风声,像是有千军万马通过,恍惚之间,他觉得自己也成了一个携带弓矢远去征战的士兵。

清康熙八年(1669年),莱芜知县叶方恒视察民情来到青石关,惊叹关隘的奇险,写下《青石关》一诗:“两壁插天中一线,人从石缝窥天面。山头倒树挂飞云,山脚流泉奔急箭。夹谷当年应是此,雄关百二强齐堑。往来莫视作沧桑,夫子之名天不变。”

除青石关南北淄莱两地文人多有歌咏青石关的诗文以外,各地路经此处的文人也留下了不少诗歌。

明正德十二年(1517年),河南光山县人熊荣为御史时巡按山东,有《题瓮口山》一诗:“道出瓮口东,层峰依碧空。怪石蹲如虎,盘松曲似龙。两崖浑欲坠,一径仅能通。路旁遗古洞,传说隐周宗。”其中的“两崖浑欲坠,一径仅能通”,写出了关沟之险。

正德十三年(1518年),曾任山东参政的浙江人陈沂,来到青石关并写有《瓮口道》一诗:“万岭千山一道分,向空盘登历青云。丹枫黄菊争秋色,白石苍崖共夕曛。长剑依峰当面立,净琴流水傍车闻。秦关蜀栈无逾此,绝险真穿虎豹群。”明代著名文学家、诗人,万历前期“山左三大家”之一的蒙阴人公鼐,在其《青石关》诗中这样写道:“修岭四围尽,丹梯石罅穿。讵因搀凿力,应识混茫前。叠出千岩树,重飞百道泉。谁知深谷里,轮鞅故纷然。”轮鞅,车轮和马脖套,泛指车马。

从唐代开始,青石关行人渐多,人烟日厚,逐渐形成村落,村以关名,曰青石关村。

青石关因扼守齐鲁咽喉,春秋战国时期在军事上一直占有举足轻重的地位,而秦一统六国以后,这齐鲁交界的咽喉之地便成了南北交往的通道,从穿越青石关石板路上那深深的独轮车痕,足见千百年来车水马龙的景象。

如今,曾经的“瓮口道”早已经废弃不用,有博山至徐州的205国道和滨州至莱芜的高速公路从它不远处穿过。这里已经成为一个交通便利、经济发展的繁荣地带。