1928年4月,受形势所迫,中共莱芜党组织被迫“解体”,然而,境内的有志之士并没有停止对救国救民真理的探索,也没有停止对革命真理的追求。1930年底,莱芜牛泉镇鹁鸽楼村的共产党员刘仲莹受党组织派遣回到莱芜,积极开展建党工作。1931年中共莱芜特支建立,先后领导开展了改造国民党县农会的斗争和县师学生运动。1932年,中共莱芜县委成立,标志着中国共产党在莱芜有了新的领导核心,从此,莱芜大地上重新树起了中国共产党的旗帜,中共莱芜党组织的活动也渐渐地由星星之火发展成为燎原之势。

一、中共莱芜特支的建立及活动

刘仲莹

刘仲莹,原名刘盛玉,曾化名李济安、范明生,莱芜牛泉镇鹁鸽楼村人。1911年农历二月出生于一个较为富裕的家庭,6岁开始上学,1925年秋进入县中就读。他学习刻苦,成绩优异,并广泛涉猎各种进步书刊。为了团结更广泛的进步力量,他和好友徐干晨、毕指南等人组成了学生联合会,带领同学们走出校门,开展抵制日货、掀神像、宣传放足和打倒土豪劣绅等革命活动。一时间,刘仲莹成了组织、开展学生运动的核心人物,社会影响颇大。1928年秋,刘仲莹从县中毕业。1929年初,他被选拔到县农会工作。在县农会,刘仲莹除了干好分内工作,还积极阅读高尔基、鲁迅等人的作品,悉心钻研农会的斗争方针和策略,提出了“农民的希望寄托于农会,农会的工作依靠学生和工友们的配合,三者必须联合起来”等主张。这些精辟的见解,对农会工作起了积极的指导作用。1929年秋,刘仲莹考取了济南省立高中。时值左翼作家胡也频在该校执教。在胡也频的帮助下,刘仲莹阅读了《唯物辩证法》《唯物史观》《共产党宣言》等马列主义著作,认识到了马克思主义是拯救中国的唯一真理,进一步树立了为共产主义事业奋斗终身的伟大理想。1930年5月3日,在纪念济南惨案两周年的群众集会上,胡也频因发表演讲抨击时弊,被国民党反动派列入缉捕名单,不得不离开济南去上海。刘仲莹为追随胡也频,不久也到了上海。刘仲莹到达上海以后,先是在复旦大学当旁听生。1930年底,由胡也频介绍加入中国共产党。入党后他放弃了学业,被分配到闸北区做党的地下工作。1931年,党组织派他回莱芜开展党的工作。

刘仲莹故居

刘仲莹回莱芜后,先是在鹁鸽楼等地开展建党工作,发展党员,成立了党小组,刘仲莹任组长。后又到县农会、县师范讲习所等处,秘密宣传我党的政治主张,抨击蒋介石背叛革命、充当新军阀的罪恶行径,揭露日本帝国主义的侵华野心,介绍俄国十月革命及我党在苏区的土地革命,讲述只有共产党才能救中国的道理,使部分进步农民协会干事、学校教员和农民对共产党有了初步认识。

1931年,刘仲莹在发展韩子骧、黄仲华、吴卓先、毕指南等人入党,建立党小组的基础上,积极开展革命活动,秘密发展党员的同时,积极寻找上级党组织,以获得上级党组织的指导。年底,刘仲莹与济南市委书记胡萍舟和泰安特支书记曾宝瑛取得联系,在他们的帮助下,经上级党组织同意,建立了中共莱芜特支,并任特支书记。

莱芜特支建立后,积极领导开展了改造国民党县农会的斗争。

国民党莱芜县农会建立于1914年,当时纯属官办机构,没有群众基础,其职责是管理农、林、桑、麻等事项。1928年秋,国民党当局改组莱芜县农会为莱芜农民协会筹备委员会。当时,国共合作虽然破裂,但国民党初到北方,喊出的口号仍然有打倒军阀!打倒帝国主义!抵制日货!反对封建统治!提倡改革旧俗、剪发放足、破除迷信等,颇受群众欢迎,许多农民加入了农协,共成立乡农民协会38处,会员1334人。1931年3月,国民党政府下令改组县农民协会为县农会,下设乡农会50处,会员1834人。此后,随着国民党县党部职员的日趋腐化堕落,对农会工作逐渐不管不问。农会负责人看到干农会没有前途,先后离会。国民党县党部为了维持门面,于1931年10月委派国民党员吕志轩为农会干事长。吕志轩到职后不尽职责,天天打麻将、下围棋,引起了全县农会会员的强烈不满。1932年春,刘仲莹与莱芜特支成员经过认真分析,决心借此机会夺取莱芜县芜莱农会这一阵地,利用这一公开合法的组织开展党的地下活动。毕指南等遵照刘仲莹的指示,发动乡农会派出代表到国民党县党部请愿。经过联络,共组织农会代表60多人,由毕指南、刘宗汉等带领,齐集莱城国民党县党部。党部负责人看到形势不妙,不得不接受代表提出的撤换吕志轩、由乡农会代表选举县农会负责人的要求。当年4月,县农会召开代表大会,选举孙启明、吴卓先、毕指南为县农会干事,推举孙启明为干事长。不久,王其人也到县农会工作。这样,莱芜县农会的领导权基本掌握在了我党手中,改造后的县农会随之成为莱芜党组织的活动阵地,成为我党的秘密联络点。1933年3月,孙启明也经吴卓先、王其人介绍加入了中国共产党,县农会完全被我党控制。后来,为了加强对农会的领导,在县农会成立了特别支部,先后由吴卓先、王其人任书记。

孙启明

在领导开展改造国民党县农会的斗争基础上,中共莱芜特支又领导开展了县师学生运动。

县师范讲习所是当时莱芜的最高学府,但其对学生进行的教育,完全是一套封建主义的东西,腐朽落后,学生对学校教师和教育当局极为不满。1932年3月,莱芜县师范讲习所学生窦光宇由刘仲莹、黄仲华介绍加入中国共产党。窦光宇入党后,先后介绍于秉琛、亓怀忠入党,并建立了县师党小组,窦光宇任组长。

县师党小组在县特支的领导下,积极发展党、团员,建立外围群众组织,准备开展一场学生运动,借机发展壮大党组织。他们首先成立了学生自治会,下设学习部、讲演部、文娱部、体育部、卫生部等。通过这一组织,向同学们介绍一些进步书刊,大部分学生的思想逐渐倾向革命。5月,党组织抓住纪念五四运动的有利时机,组织开展了一场罢课斗争。罢课的宗旨是改革旧的教育方式,公开提出赶走不称职的教师,罢免教育局长的口号。罢课斗争始终在党组织领导下开展,规定每个党员团结五个同学,并成立了罢课委员会,制定了斗争公约:团结斗争到底;妥协是公敌;服从领导;不准离开学校。这些内容在各室长(自习室)联合会议上,都做了表决。他们在开始罢课前夕召开了学生大会,第二天,没有一个学生到教室听课,县师学生正式举行罢课。

学生罢课后,训育主任、校长出面劝说、威胁,都没有成功。学校的多数教员见势头不好,都溜走了。下午,教育局长周定一到学校召集学生训话。根据学生的请求,周定一答应了撤换不合格教师聘请新教师的要求,并答应搬到学校来住,亲自给学生代课。罢课获得了初步胜利。然而,狡猾多端的周定一,除每隔一两天给学生讲一个小时,胡乱寒暄劝说一下外,对学生的请求一点也没有兑现。不久周定一推说公事忙也不到校了,于是,县师党小组斗争的矛头又转向了教育局长周定一。

县师党小组根据形势的发展,认为如果不斗争到底,就等于宣告了罢课的失败。因此,窦光宇等党员发动学生会主席张鸿达公开出面,重新发动这场斗争。在多次到县教育局找周定一说理无效后,1932年5月23日,由窦光宇、张鸿达、亓怀忠等人带领,组织全校同学高呼口号,结队到国民党莱芜县党部,说情况讲道理,到县政府大堂请愿。县党部和县政府一向把学生闹事视为不规,总是应付,激起了县师学生的愤怒,于当日高呼口号“打进教育局!赶走周定一!”他们冲进了教育局。愤怒的学生把周定一的衣服、被褥、蚊帐等拖到了大街上。这天正逢东关大集,赶集的农民聚集了一大片来看热闹。但是周定一不见了。原来,他一听说学生到县政府请愿的消息,就藏到了女子小学。学生冲进教育局时,他已逃出了莱芜。

周定一被赶走后,平息了一个星期,学校贴出布告称:“为立即复课,搞好教学,教育不法学生,将张鸿达、亓怀忠开除离校。”看到布告,同学们再次掀起学潮,口号是张鸿达、亓怀忠没有错误,要求当局收回成命,否则誓不罢休。经由学生会反复交涉,学校当局被迫接受学生的要求,张鸿达、亓怀忠继续留校学习。学潮暂告一段落。

20余天的罢课斗争是莱芜党组织发动青年学生向旧势力进行斗争的一次尝试。这次斗争赶走了教育局长,震动了全县,县师也出现了新的气象。教育界的一部分进步知识分子满口称赞,我们党也看到了学生的朝气和力量。通过这一斗争,学生中的党员经历了一次锻炼,威信得以提高,学校的党组织得到了巩固和发展。

二、中共莱芜县委的建立及活动

莱芜特支成立后开展的改造国民党县农会的斗争和县师学生运动,培养了骨干和积极分子,使一部分知识分子、工友、学生加入了共产党,党的影响不断扩大,莱芜党组织有了新的发展。

1932年春,共产党员鹿省三在济南正谊中学求学时,因带领学生南下请愿,被学校当局以“共党嫌疑”开除学籍,回到莱芜。同年夏,共产党员王培汉领导博兴暴动失败后,潜回莱芜。在青州入党的刘伯戈也回到莱芜,在国民党县党部撰写小报《党声》。他们先后与刘仲莹接上了关系。他们的回归,充实了莱芜党组织的领导力量,增加了与上级党组织联系的渠道,为莱芜党组织的发展壮大奠定了基础。到1932年秋后,全县已发展党员70多名,党员骨干力量也不断加强。

1932年夏,省委和莱芜特支都认为,有必要成立莱芜县委,以促进党的工作在莱芜进一步开展。同年秋,中共山东省委派员帮助建立中共莱芜县委,中共莱芜县委成立大会在云台山和尚洞召开。参加会议的有:刘仲莹、鹿省三、黄仲华、窦光宇、刘伯戈、毕指南、吴卓先、周茂森、马振川、鹿丕山、于炳琛、刘立三、张永泉等。会上,刘仲莹向大家介绍了莱芜县特支建立后党组织的发展及活动情况,省委特派员张天民传达了中共山东省委关于建立中共莱芜县委的决定,并做了关于国际、国内形势的讲话。大会通过提名表决,刘仲莹任县委书记,黄仲华任组织委员,毕指南任宣传委员,刘伯戈、周茂森等任委员,莱芜县委受省委和泰安中心县委领导。

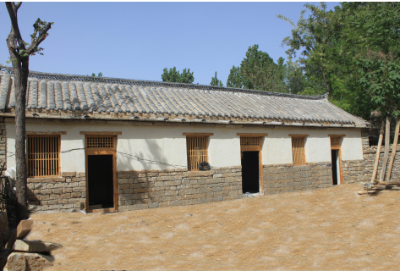

黄仲华故居

中共莱芜县委的建立,拉开了20世纪30年代莱芜党组织重新崛起的序幕,具有重要意义。它的建立,标志着中国共产党在莱芜有了新的领导核心,表明莱芜一批具有革命意识的小资产阶级和半无产阶级青年知识分子和农民走上了革命道路,在莱芜这块古老而文明的土地上,树立起共产党的旗帜。它的建立,形成了与国民党在莱芜的对抗势力,我党虽然没有掌握政权,但是把广大劳动人民群众、进步青年和民主人士,逐渐地团结在了共产党的周围,打破了国民党政权在莱芜一统天下的局面。它的建立,为青年知识分子指明了方向,他们愿意接受进步思想和马列主义理论,积极要求入党,成为莱芜党组织的骨干力量。总之,它的建立,使莱芜党组织进入了一个新的发展时期,为莱芜党组织的发展壮大奠定了基础。

中共莱芜县委成立后,立足实际情况,确定了发展党员的对象,即雇农、贫农、手工业工人、先进青年学生和进步的小知识分子。规定了四项工作原则:发展对象由专人负责,不得多头;个别教育培养,个别履行入党手续;与发展对象不得频繁接触,以免引起第三者怀疑;不得过早暴露政治面貌,以免培养不成熟,泄露党的秘密。根据上述原则,县委开始了大量发展党员的工作。县委规定每个党员首先在本村建立党的组织,并通过自己的社会关系,向外村、外区发展。很快,在20多个村发展了新党员,有的还建立了党的支部。

1933年初,党员发展对象由个别贫雇农、手工业工人、进步知识分子,逐渐扩大到社会各阶层。为了开辟空白村的工作,党组织有计划地通过各种社会关系,安排一部分党员到各村、镇担任小学教员。为争取县区的领导权,还派遣了部分身份适合的党员打入国民党的县、区机关里工作,全县党员很快发展到200多人。

随着党员队伍的发展和壮大,1933年夏,县委在党组织领导有力的地方先后建立了4个党的分区委。以鹁鸽楼、牛泉、西上庄等村为中心,成立了第一分区委,黄仲华兼书记;以城区和城南为中心,成立了第二分区委,刘伯戈兼书记;以鲁西镇为中心,成立了第三分区委,毕指南兼书记;以口镇为中心,成立了第四分区委,韩玉超任书记。在此基础上,刘仲莹主持在县农会召开了党的第二次县委会。会议讨论了政治形势和党的方针、任务,认为在国民党的白色恐怖和党的力量极为薄弱的情况下,党应该继续贯彻隐蔽的方针,继续努力发展党员,建立与扩大党组织,在长期隐蔽的斗争中,不断积蓄力量。会议决定利用各种方式,加强对党的政治主张和工农红军在苏区反“围剿”取得胜利的宣传,扩大党在群众中的政治影响。会议还要求利用各种可能的公开合法的组织形式,开展对敌斗争。

同时,为配合党的隐蔽斗争的需要,县委还决定创办报纸,以对党员进行党的理论和基本知识的教育。经过准备,县委于1933年7月1日创办出版了不定期的机关报《战斗》,明确了党员的保密原则,阐述了对党员进行气节教育的原则,登载了对党员加强党性教育的内容和方法。党报的创办,对提高党员的马列主义理论水平,对莱芜党组织的发展壮大,起了重要作用。

莱芜县委建立之前,刘仲莹等就依照上级党的指示,在秘密发展党组织的同时,积极发展外围群众组织作为党的同盟军,开展对敌斗争。他先后组织建立了由铁匠、木匠、泥瓦匠和织布工等参加的职工会,由先进妇女参加的妇女会,由进步知识分子参加的读书会等。县委建立后,更加重视群众组织的建立和发展,并利用这些组织开展了一系列行之有效的对敌斗争。

1933年初,县委首先抓了团的基层建设,鹁鸽楼村一带由王传斌负责,鲁西一带由曹春耕、刘子正负责,县师由窦光宇负责。1933年春,县委成立了县的团领导机关,由刘伯戈任团县委书记。团组织建立后,在通讯联络、开展斗争、培养后备力量等方面,起到了党的助手作用。

1933年夏,由鹿丕山负责建立了雇工会组织。雇工会建立后,他们发动农村雇工,以增加工资和改善其他生活待遇为主要内容,采取多种形式,公开对地主、富农进行斗争。如鹿省三在鲁西镇的短工市上领导短工抗工价;陈侠领导雇工破坏那些横行霸道的地主家的庄稼;黄仲华等在鹁鸽楼一带趁农忙时节带领雇工向地主提出提高工资的要求并进行罢工,最后取得了胜利。这些斗争,不仅使农民群众得到了直接利益,还使我党赢得了群众的信任,壮大了党的队伍,也打击了地主阶级。

县委通过发展上述外围组织,团结了各阶层群众,壮大了革命力量,也为进一步开展对敌斗争奠定了基础。

1932年,党领导改造县农会的斗争取得胜利后,引起了国民党县党部和部分政府官员的仇视,他们利用停发活动经费等方式,企图迫使农会关门。干事长孙启明等识破了国民党县政府的阴谋,不屈不挠地进行了针锋相对的斗争。他们一面自带煎饼想方设法维持工作,一面进行公开交涉,迫使国民党县党部每月重新发放40元银币津贴。县委为了支持这一合法组织开展斗争,积极配合农会大力发展乡村农会会员。到1933年初,全县相继成立80余处乡、村农会及1处区农会,发展会员4000余人,成为我党的一支强大同盟军。在党的支持下,乡村农会实行普选,改选了乡、村长,改造了乡、村政权。

与此同时,县委根据各阶层的反映和要求,分析了当时的社会形势,决定因势利导发动各阶层人士,开展以反贪赃枉法为主的合法斗争。斗争矛头对准了国民党县财政局局长毕华桥。毕华桥是莱芜的劣绅之一,他奉行国民党政府的命令,大收苛捐杂税,还伙同其他地主势力剥削压榨劳动人民,而且有明显的贪污行为,民愤极大。1933年2月,刘仲莹组织召开县委扩大会议,决定发动中上层进步人士,开展全县范围的反国民党县财政局局长毕华桥的斗争。县委决定由孙启明、毕指南、吴卓先、王其人等人以国民党县农会的合法身份,直接参加这一斗争的组织发动工作。当时,国民党七区区长张显廷与毕华桥矛盾较深。党组织充分利用他们的矛盾,发动张显廷告发了毕华桥,并请求建立县清算委员会,清查财政局的账目。毕华桥听到消息后,立即向莱芜县政府写了辞呈辞职回家,企图不了了之。党组织督促张显廷带头要求县政府建立了县地方财政清理委员会,委员由10个区各推荐1名,县农会1名,并推选孙启明、张显廷为正副主任委员。通过清查,揭露了毕华桥在任财政局长7年的时间,贪污、挪借,浮冒、滥支财政款项的犯罪事实。清理结果公布后,毕华桥不服,上告省财政厅。省政府命令县政府另行组织清理委员会,开始第二次审查。因事实确凿,他们仍维持了原案,并将清算结果铅印成册,散发全县各区、乡,但毕华桥却逍遥法外。为此,我党组织人员经多次向山东省政府控告,直到1935年11月,才将毕华桥关押起来,并追出部分贪污款项。全县人民闻之大快。

随后不久,县委又组织领导了清查财粮科浮银的斗争,控告贪赃枉法的乔法官的斗争等。这些斗争虽然有的没有取得最后胜利,但都不同程度地打击了地方劣绅的嚣张气焰,鼓舞了各级党组织的斗争信心和勇气。但此后不久,由于“左”倾冒险主义路线的错误指导,加之山东省委和泰安中心县委连续遭到破坏,县委与上级党组织失去联系。特别是刘伯戈、周茂森叛党后,莱芜县委领导的地下革命活动暂时转入低潮。

——本文摘自莱芜区政协编印的《莱芜印象》丛书